Episode 1: https://fatwaarvi.my.id/im-turning-twenty-two/

Uhuk uhuk…

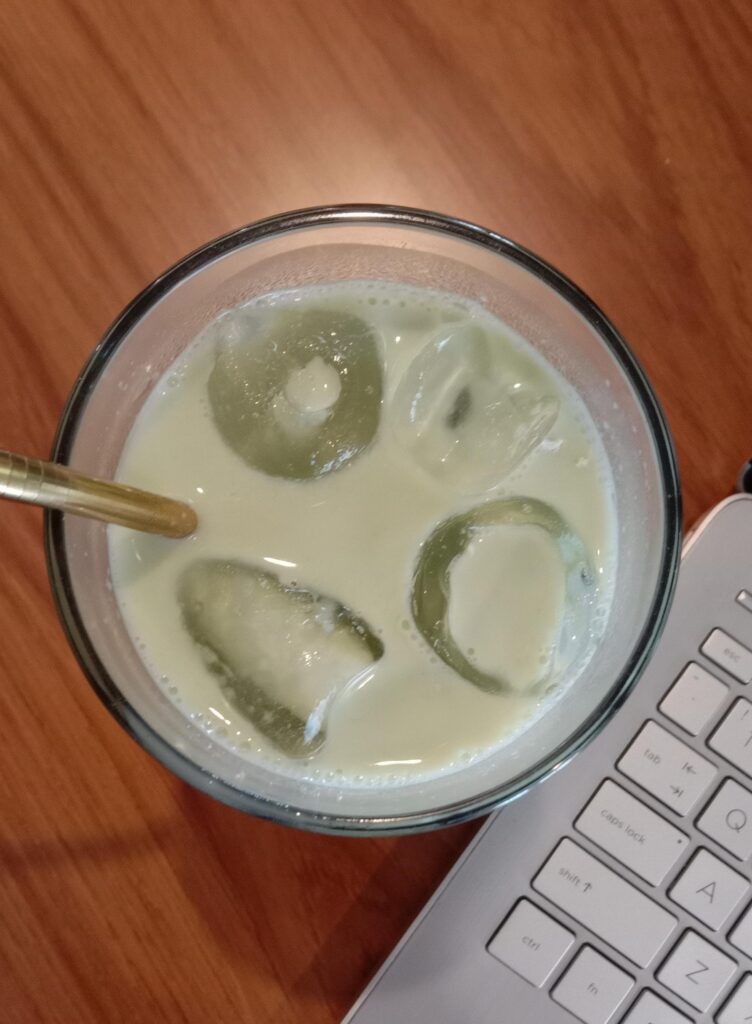

Tenggorokanku tertahan sebentar. Satu tegukan, aku kalah. Kali ini matcha latte berhasil membuatku tersedak. Tersisa rasa pahit, tidak ada manis sedikitpun. Terlalu dingin, berulang kali ia beradu kekuatan dengan saraf gigiku. Ah, betapa rasa ini sungguh menyebalkan.

“Eh, kenapa? Tidak enak?” Laki-laki tampan itu mengarahkan pandangannya kepadaku seraya mengulang pertanyaan yang sama, “Tidak enak?”

“Bukan, hanya batuk kecil,” jawabku ringan.

“Ada masalah?” Matanya lurus menonjol, alisnya terangkat, kepalanya ia miringkan sedikit ke kiri.

“Tidak juga,” tutupku, untuk pertama kalinya aku malas berbicara dengannya. Benar-benar malas. Kusodorkan gelas ini menjauh dari lingkar jangkauan tanganku. Ini bukan lagi kurang manis atau hambar, bukan lagi terlalu dingin atau kurang dingin. Ini lebih dari sekadar pahit.

“Kenapa? Kamu bisa bilang kalau dirasa kurang enak. Aku bantu sampaikan? Atau aku pesankan ulang?” Ia memastikan aku baik-baik saja. Bubble gelagat kesal yang sebenarnya kucipatakan untukku sendiri kini turut menjangkaunya tanpa sengaja.

“Tidak apa-apa, Mas. Ini cukup kok,” balasku menyudahi.

Aku tidak sedang menghindar, apalagi bermain tebak-tebakan kode padanya. Tidak. Dia bukanlah gagasan utama dalam perkara ini. Aku hanya ingin diam, memberi ruang merdeka pada diriku sendiri untuk mengumpat di dalam hati, mengapa matcha latte ini sangat pahit. Sekarang dan dua bulan yang lalu, terhitung sudah dua kali ini barista gagal menyajikan minuman favoritku dengan baik. Padahal, dulu ia sendiri yang berjanji akan selalu menyajikan tiap satu tetesnya sesuai acuan resep utama, tak kurang suatu apapun. Lantas, mengapa ia ingkar?

Aku membayangkan berjumpa kembali dengan aku tiga tahun lalu. Di jam yang sama ketika laki-laki tampan di depanku ini membawakan matcha latte untukku. Oiya, tiga tahun lalu aku berhasil memenangkan hatinya, sama halnya dengan ia yang memenangkan hatiku lebih dulu dengan segelas matcha latte. Maka bagiku, kenikamatan matcha latte merupakan sebuah keharusan yang pantang dilanggar sampai kapanpun. Inilah mengapa duniaku seketika hancur hanya karena segelas matcha latte tersaji jauh dari standar lidahku. Oh maaf kukoreksi, bukan lidahku, jauh dari standar minimal acuan resep utama.

Laptop dan garapanku benar-benar terbengkalai saat ini. Waktu terasa lebih lama sebab sekian jam habis hanya sibuk memikirkan kekecewaan atas matcha latte ini. Aku tenggelam dalam lamunan.

“Tim editor udah dipastikan aman dengan tenggat waktu terbaru, Dik?” Tanyanya serius. Aku suka gayanya yang serius, aura dan wibawanya terpancar sempurna. Kali ini tidak bisa kuabaikan.

“Sudah kok Mas, aku coba konfirm ulang nanti,” jawabku menjelma sebagai bawahannya.

“Nanti? Nggak sekarang?” ia menegaskan pertanyaannya.

Aku menatapnya. Mata kami bertemu. Dalam hitungan detik bendungan air mataku jebol. Kurasa ia merasakan betapa dahsyatnya perang batin antara aku dengan diriku sendiri. Lengang sejenak. Ia menatapku, lalu perlahan menghembuskan nafas beralih peran menjadi seorang pawang yang tenang, “Aku bantu beresin, kita pindah cafe, ya. Kita cari matcha latte baru yang lebih enak.” Aku mengangguk pelan. Ia jauh lebih mengerti apa yang aku butuhkan dibanding aku sendiri.

Gerimis belum reda, langit juga masih menghitam. Kami keluar dan jalan kaki menyusuri trotoar. Tanpa ragu ia memulai percakapan serius, “Terkadang kita terlalu buru-buru menyimpulkan suatu hal. Evaluasi kurang menyeluruh, terfokus pada satu objek hingga lupa bahwa mungkin pemeran utama adalah subjek. Aku sebut barista dan segelas matcha latte sebagai objek, sedangkan subjek adalah kamu. Boleh aku lanjutkan?”

Aku mengangguk.

“Suspek pertama adalah subjek. Matcha latte pertamamu kala itu dipenuhi energi positif semesta: waktu dan suasana yang tepat. Kamu hanya tidak sadar bahwa sebenarnya sajian matcha latte kala itu dan kala ini adalah sama” Ia menjelaskan dengan sabar.

“Maksudnya?” Aku mencoba memperjelas.

“Ya sama saja, dulu dan sekarang adalah racikan yang sama. Letak perbedaannya justru adapada dirmu sendiri. Bisa saja saat itu reseptor rasa pahit lidahmu sedang malas bekerja. Kamu terlalu fokus terhadap hal-hal yang menyenangkan, manis misalnya, atau bahkan aku, hehe.” Ia menyeringai kecil. “Intinya, keduanya sama. Rasa pahit dulu tetap saja ada, bersembunyi dibalik rasa manisnya.” Ia menjelaskan lebih sabar.

“Oh, mungkin. Bagaimana yang kedua?” Aku penasaran.

Perjalanan singkat usai, kami sudah sampai. Pintu café terbuka secara otomatis. Duduk mengadap jendela adalah favorit kami.

“Suspek kedua, barista yang salah. Dia mungkin mencoba racikan baru karena bosan dengan rasa yang kemarin. Menurutnya mungkin lebih nikmat.” Lagi-lagi ia menjelaskan dengan lugas.

Sekarang giliranku, “Suspek kedua, ok. Bagaimana bisa ia mengatakan bosan sedangkan penikmat matcha latte sejatinya bukan untuk dia sendiri?” Aku masih saja menyanggah. “Bukankah mengutak-atik takaran sama halnya melanggar standar minimal acuan resep utama per-matcha latte-an? Hanya karena hal baru yang kenikamatannya masih dipertanyakan, ia rela melanggar aturan. Tidakkah ini suatu dosa terhadap matcha latte?” Aku bergumam, semoga ia paham.

“Baiklah, hilangkan kata suspek. Kamu tahu apa yang harus dilakukan,” ucapnya dengan mantap.

“Bertanya langsung? Mustahil. Pilihan lain, membiarkan dan mengabaikan,” aku yang tidak kalah mantap.

Laki-laki itu menatapku dengan tersenyum. Mengangguk perlahan dua kali. Tangannya yang sejak tadi sibuk memainkan pulpen, sekarang mulai menulis menu lezat yang ingin ia santap. “Ini matcha latte termewah, terbaik, termahal se-ibukota. Kamu pantas menerima yang lebih baik, Dik. Mau aku tuliskan matcha latte?” Ia menawarkan.

“Tidak akan lagi. Strawberry juice, please” tegasku.

—————————————————————————————————————————————

Episode 2 rilis setalah tiga tahun vakum, hehehe. Selamat ulang tahun, Arvi. Meski jauh, kamu masih pemenangnya.

Yogyakarta, 2023